——地域に寄り添い、心から未来を描く——

みよしかおる議員 × 小坂嘉代

千葉県に生まれ、交野市で育ったみよし かおるさん(大阪府議会議員)は、常に「市民の声に寄り添う」ことを軸に活動している。

保険会社や衣料品製造会社(輸出入担当)を経て、医療機器販売会社の経営者として手腕を発揮。二人のお子さんを女手ひとつで育てた経験から、地域の支援の大切さを身をもって知り、その思いを政治活動へとつなげてきた。

母としての視点を生かした子育てや教育への提案に加え、経営者として培った実務的な感覚を地域政策に活かす姿勢も特徴だ。

さらに、中学校区ごとに府政報告会を開くなど、市民との対話を大切にする取り組みを重ねている。

率直で自然体のコミュニケーションは、多くの市民に安心感と信頼を与え、「共感力のある議員」として広く支持を集めている。

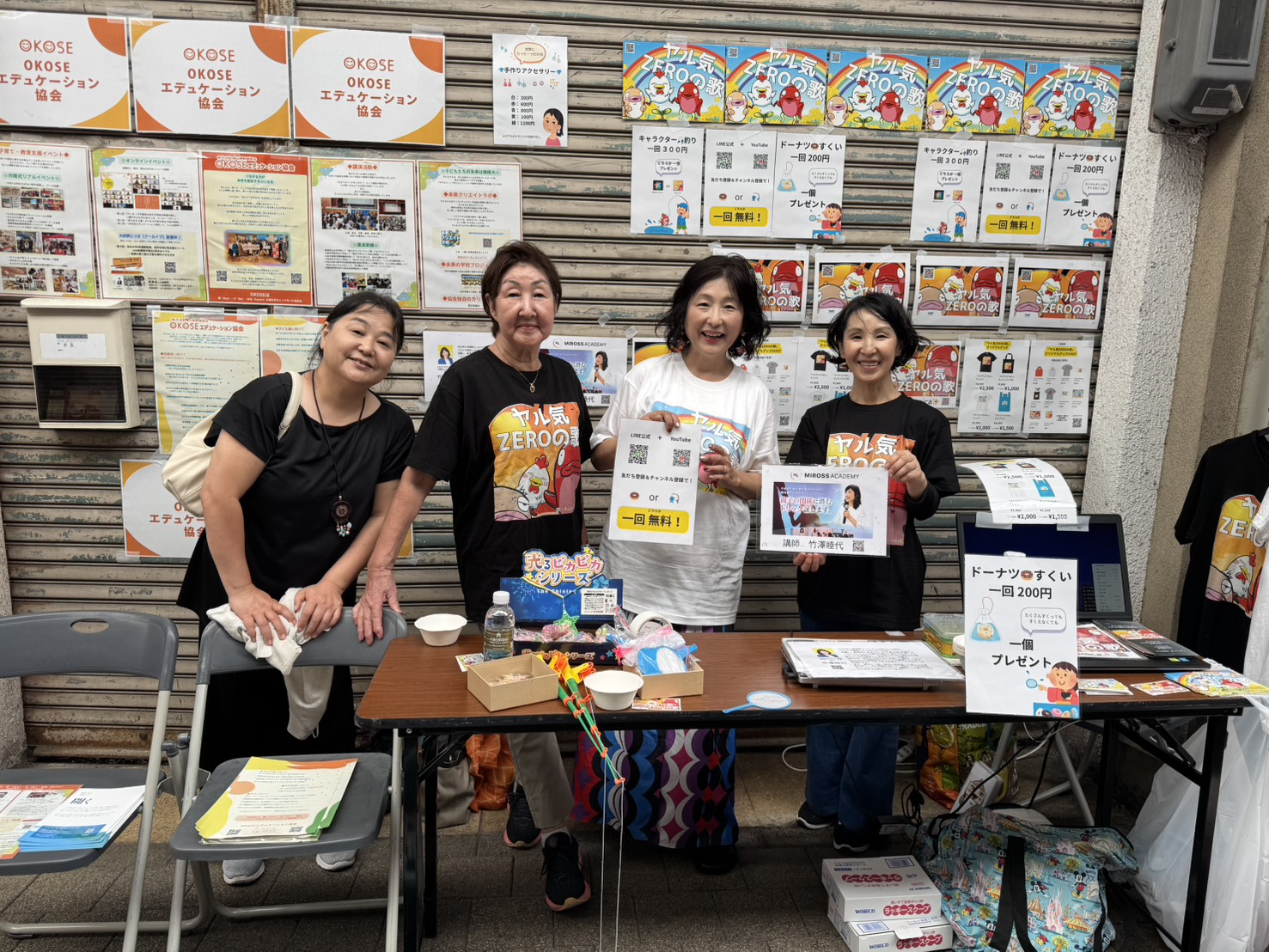

一方で、教育や子育ての現場から新しい未来を描こうとしているのが、OKOSEエデュケーション協会副会長の小坂嘉代さん。

交野市を拠点に地域貢献に尽力し、保護者や教育関係者と共に学び合いながら活動を広げている。

今回は、同じ交野市に根ざし、それぞれの立場から地域を支える二人が、

教育や子育て、そしてこれからの地域社会のあり方について語り合った。

市民とともに歩む政治

大阪府議会議員として活動するみよしかおるさんは、政治の原点をこう語る。

みよし議員:「私がやりたいのは、市民の皆さんと直接話をしながら、一緒にまちを良くしていくこと。それは議員だからこそできる役割だと思っています。」

その柔軟な姿勢こそが、彼女の活動の原動力だ。

小坂:「地域への恩返しという想いが、まっすぐに伝わりますね。」

みよし議員:「そうなんです。私にとって政治は“地域への感謝を形にすること”。人と関わりながら、日々気づかされることばかりです。」

教育と子育て ― 親と子の関係から見えるもの

対談が深まるにつれ、話題は“子どもを育てること”へと移っていった。

母親として、また経営者として多くの人と向き合ってきたみよしさんは、今の時代の親子関係に次のような課題を感じている。

みよし議員:「子どもたちは失敗を恐れていません。でも、親が“失敗させたくない”と過保護になり、挑戦の機会を奪ってしまう。そこが一番の課題だと思っています。」

彼女は企業面接でも必ず「失敗した経験はありますか?」と尋ねるという。

あるとき、 「言われたことしかやらないので失敗しません」と答えた中年のご夫人を見て、現代社会の問題の一端を感じたそうだ。

小坂:「挑戦を恐れずに失敗から学ぶこと。教育でも大切にしたい視点です。親が“完璧でいなきゃ”と思うと、子どもも自分を縛ってしまいますから。」

みよし議員:「そうですね。現代の子どもたちが抱える“生きづらさ”の根底には、大人社会のあり方が関係していると思います。」

みよし議員:「昔のように“心と向き合う時間”を持てていない大人が多い。家庭でも学校でも、“辛い時にどう自分を励ますか”を教えてもらえないまま大人になっている人が多いと思います。」

それは、彼女自身の原体験でもあった。

みよし議員:「私自身、子どもの頃に“しんどい”って言える場所がなかった。だから、今の子どもたちには“あなたのままでいい”と伝えたいんです。」

小坂:「子どもたちは大人の背中を見ています。親が自分を否定せず生きている姿を見せることが、最大の教育ですよね。」

二人は共に、“子どもの自己肯定感を育むには、まず大人自身の自己理解と安心が必要”という思いを共有していた。

小坂:「子どもの問題の多くは、実は親自身の自己肯定感とつながっていると思います。親が自分を責めず、ありのままでいいと思えること。その安心感が、子どもに“自分で生きていい”という信頼を与えるんです。」

みよし議員:「親が変わることが、教育を変える第一歩。子どもを信じて見守るという姿勢は、政治にも通じると思います。」

不登校支援と教育現場の課題

そして、不登校支援をめぐる現場の課題にも話が及んだ。

みよし議員:「今の不登校支援は、どうしても“ハード面”の議論に偏りがちです。居場所を作ることも大切ですが、本当に見るべきは“心”なんです。」

みよし議員:「一言で“不登校”といっても理由はさまざま。嫌なことがあったわけでもなく、ただ学校に行けない子もいる。一人ひとりの背景を理解することが大切なんです。だからこそ、一律の対応ではなく、子どもの個性や状況に合わせた支援が必要だと思います。」

小坂:「たしかに。学校に行けない子どもたちの多くは、家庭で親が孤立していたり、支えを感じられなかったりすることがあります。」

みよし議員:「そうですね。支援学校に行くほどではないけれど、通常学級ではつらい子どもたちがいます。そういう子たちを“そのままでいい”と認め、学びを積み重ねられる仕組みを作りたいです。」

二人の言葉からは、行政と民間が連携しながら、子どもたちとその家族を支える社会というイメージが重なっていった。

政治と教育の共通点 ― 人の心を支えること

話題は次第に、行政と教育の関係、そして地域のこれからへと広がっていった。

みよし議員は、「行政はどうしても縦割り構造になりがちですが、教育の分野にも福祉的な観点が必要だと思います」と指摘する。

少し間を置いて、言葉を補うように続けた。

みよし議員:「だからこそ、“福祉的な感覚を持った教育行政”が求められると思うんです。」

その言葉を受け、小坂さんは“行政と現場をどうつなぐか”という点に話を広げた。

小坂:「民間の私たちにも、行政と協働できる場がもっとあるといいですよね。現場の声をそのまま届ける橋渡しになれたらと思います。」

みよし議員:「本当にそう。実際に“声”を届けられる仕組みをつくるのが、政治の役割だと感じています。」

“頑張る”より“楽しむ”という選択

ここで話題は、政治や教育という枠を超え、“生き方”そのものへと広がっていった。

みよし議員:「“頑張らなければ”という思いを、もう手放したいんです。“頑張る”って、日本では美徳のように言われますが、本当は“楽しむ”に近い感覚でいたい。」

小坂:「“頑張ります”より“楽しみながら進みます”って言葉が広がると、もっと軽やかな社会になりますね。」

みよし議員:「政治活動も“やらなければならない”ではなく、“やりたいからやる”。自然体でいられる方が、人にも伝わります。」

家庭・人生・そして信頼

家庭の話題になると、二人の表情が少しやわらいだ。

みよし議員:「どんな関係でも、“相手を信じる”ということが一番大事。信じるって、相手を変えることじゃなく、自分の中に安心をつくることだと思うんです。」

小坂:「相手の言葉を“自分の心の声”として受け取れるようになると、対立が学びに変わりますよね。」

みよし議員:「まさにそう。自分を整えることができたとき、周りも自然に変わっていきます。」

“良かれ”を手放す

みよし議員:「“良かれと思って”やることは、政治でも子育てでもうまくいかないことが多いんです。“この人のために”と思ってやると、結果的に相手の自由を奪ってしまう。」

小坂:「教育も同じです。“良かれ”を手放したとき、子どもが本来持つ力が現れます。」

お互いの言葉に共感の頷きが重なる。そこには、押しつけではなく「信頼でつながる関係」を生み出す在り方が見えていた。

教育現場を変える“民間の力”

小坂:「枚方市では、民間出身の校長先生がたった1年で学校を立て直しました。民間のスピード感や柔軟さが、教育を動かす力になるんです。」

小坂:「やっぱり教育って、制度より人ですよね。人の意識が変わらないと何も続かない。」

みよし議員:「行政も同じです。首長が変わっても、よい住民サービスを提供し続けられる仕組みをつくった上で、その理念を共有できる“人”を育てることが大切です。」

苦難を“経験”として受け入れる

話はやがて、みよし議員の人生観へと移った。

みよし議員:「これまでいろんなことがありましたが、すべては経験であり学び。これからは“やりたいことをやっていきたい。大変なことがあっても、それは苦難ではなく自然な流れです。」

小坂:「本当にそうですね。“苦難を避ける”よりも、“苦難をどう楽しむか”に意識を向けることが大事。自分の中に確固たる使命があれば、何があっても揺らがないと思います。」

二人の声には、「人生に起きることをすべて自分の成長の糧」という静かな確信が宿っていた。

終わりに ― 心が整えば、社会が整う

みよし議員:「政治も教育も、“心のあり方”から始まる。すべての出来事は、自分の心を映す鏡だと思います。外を変えるよりも、まず自分の心を整えること。それができたとき、社会は自然に変わると思います。」

小坂:「子どもも大人も、みんなが“自分らしく生きていい”と思える社会を、地域の中で一緒に育てていきたいですね。」

政治と教育。

それぞれの現場で見つめてきた“人の心”を軸に、

みよしかおる議員と小坂嘉代さんの対話は、やさしく、力強く響く。

その言葉のひとつひとつが、

「地域の未来をつくるのは、私たち一人ひとりである」という確かな希望を感じさせてくれた。

📘 掲載クレジット

対談:みよしかおる(大阪府議会議員)× 小坂嘉代(OKOSEエデュケーション協会副会長)

企画・構成:OKOSEエデュケーション協会